每年的5月18日是国际博物馆日,旨在传达“博物馆是文化交流、丰富文化和发展人民之间相互理解、合作与和平的重要手段”。自1977年起,每一年的国际博物馆日主题与社会生活息息相关、密不可分,今年的国际博物馆日主题为“博物馆致力于教育和研究”。

重在发挥博物馆资源在教育和研究中的重要意义。值此节日,合肥三十五中历史学科组将本学期围绕博物馆之行开展的课程开发活动作简要梳理,以“研途有‘历’:何以中国,文明斯盛”为主题,分享课程开发的背景和阶段性工作。

一、课程背景

普通高中历史课程标准(2020年修订)指出,学生通过高中历史课程学习,能够从历史发展的角度理解并认同社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,认识并弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。博物馆作为传承中华优秀文化的重要场所,博物馆中呈列的文物是研究历史的第一手实物史料,因此在中学历史教学中可借助博物馆中丰富且鲜活的史料开展教学活动,也可以设计系列课程,开展主题活动,丰富课程形式,多元化培养学生学科核心素养,激发学生传承中华优秀传统文化的责任感,同时,以此为契机挖掘思政元素,讲好中国历史,树立文化自信。

根据国家文物局公布现备案的6565家博物馆名单,其中有234家位于安徽省,因此,安徽省丰富的历史文化资源可在众多省内博物馆中一探其绚烂多彩。本学期,合肥三十五中历史学科组在学校“红石榴”课程体系下,结合新教材大单元主题和当前文博热点,选取省内部分博物馆或考古遗址等作为重点考察基地,如繁昌博物馆、凌家滩遗址、淮南博物馆等,组内教师利用节假日时间参观学习,并在学科组教研活动中进行资料整理和课程设计,本期以第一站——繁昌博物馆开启课程之旅。

二、阶段性工作

(一)沉浸式观展,开启与文物的“双向奔赴”

“繁花似锦”,打卡繁昌博物馆

历史组部分教师在繁昌博物馆前

历史组部分教师在繁昌博物馆前

繁昌博物馆成立于1993年,其新馆于2022年试运行,是集文物收藏、陈列展览、教育服务、科学研究于一体地现代化综合性博物馆,馆内收藏珍贵文物和标本近万件,涵盖历史上各个时期,更有世界闻名的人字洞遗址复原模型和繁昌窑青白瓷器,每一件藏品的内涵都在向今日的访客诉说着中华文化的脉络。繁昌博物馆藏品众多,为便于开展学科单元主题教学研究,下文简要以三组单元关键词为例呈现馆内藏品,寻找博物馆中的历史印证,追寻中华文明绵延千年的密码。

关键词1:文明起源 多元一体

在新版高中历史教材《中外历史纲要(上)》开篇第一课,围绕中华文明起源,主要介绍了石器时代中国境内有代表性的文化遗存,从这些遗存的分布和考古发掘等信息,可以看出中华文明起源呈现出“多元一体”的特征。而繁昌博物馆展示了人字洞等遗址的部分展品生动形象地向世人勾勒出石器时代的文明新生。

关键词2:文脉传承 熠熠生辉

关键词2:文脉传承 熠熠生辉

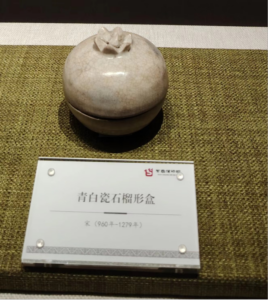

繁昌窑创制于五代,是长江中下游五代至北宋时期唯一专烧青白瓷的窑厂,青白瓷是宋代瓷器中的珍品,青中泛白,白中溢青,温润如玉。现珍藏于北京故宫博物院的传世名画《韩熙载夜宴图》中共有32件瓷器用品,无一不显现出繁昌窑青白瓷的明显特征,制作之精美堪称精品。馆内收藏五代至宋朝的青白瓷展品非常丰富,在研究这一时期制瓷业和经济发展状况上具有着重要的史料价值。

馆内收藏许多制作精巧体积较小的青白瓷生活器具,有趣的是在参观时发现,一件盛放妆粉的石榴形制盒子,与合肥三十五中校徽的红石榴元素有异曲同工之妙,人们对美好生活的向往穿越千年,古与今的对话与共鸣,是中华文化脉络的传承见证。

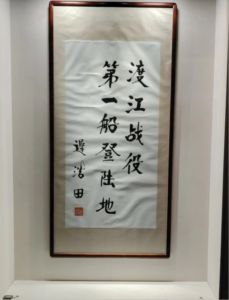

关键词3:披荆斩棘 历史丰碑

关键词3:披荆斩棘 历史丰碑

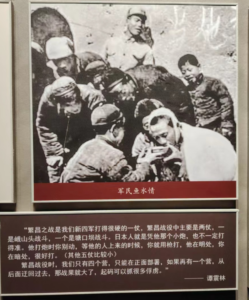

1949年4月20日晚,解放军第9兵团27军79师235团1营3连5班的战船冒着敌人的炮火,在芜湖市繁昌县保定乡夏家湖(现三山经开区夏家湖)登陆,以百万雄师“渡江第一船”永载史册。博物馆内展示了近代史上渡江战役这一重大历史事件,其孕育了以“坚定信念、敢于胜利、军民团结、革命到底”为核心内容的渡江精神,从史料研究的角度来说,馆内呈现与位于合肥市包河区的渡江战役纪念馆的记述形成了史料互证和相互补充,在《纲要(上)》教材中人民解放军光荣事迹振奋着新时代的青年学生,解放军、文物、博物馆、教材、新时代学生,这几者间形成了教育的闭环,育人有物、育人有情,育人发生在历史留给后人的奋进精神中!

(二)历史的温度,致敬那“薪火传承”人

(二)历史的温度,致敬那“薪火传承”人

在繁昌博物馆中有一张表格给学科组教师留下了深刻印象,一是人字洞遗址发掘历程表,记录了自1998年起7年间先后11位考古人员在遗址现场的主要发掘成果,其中不少古化石和石制工具,这些都是考古人员知行合一、持之以恒精神的,他们奔走在田野、求索与文献、交流于同道,考古学的实证性材料往往隐藏在历史的长河中,无数考古人执一手铲为器,与一捧土对话,于一探方间舞之,为了解开历史之谜、保护历史文化遗产,长期坚持对学术的忠诚,倾尽心力担负起传承文明脉络的重任,这是蕴含家国情怀的考古精神。挖掘好历史中“人”的故事体现了历史的温度,讲好考古人的故事,讲好中华文明的兴起与发展历程。

三、课程愿景

三、课程愿景

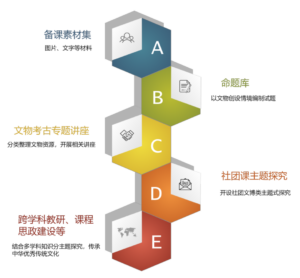

课程实践路径

课程实践路径

为进一步弘扬中华优秀传统文化,充分挖掘地区文博资源的育人价值,涵养学生家国情怀,铸牢中华民族共同体意识,合肥三十五中历史学科组在落实国家课程实施方案和学校红石榴课程体系基础之上,开发具有学科性、人文性、综合性的校本课程,课程《研途有‘历’:何以中国,文明斯盛》的开发立足于学校课程建设,尤其是学校课程思政建设,遵循和满足新课标对学生素养提升和发展的要求,从命题、专题讲座、主题探究等多元化路径进行实践,拓展学生历史视野,提升教师课程意识和专业发展水平,促进学校特色发展,最终践行历史学科立德树人的育人使命。

END

文稿 | 王 莎

一审 | 胡亚飞

二审 | 朱俊飞

三审 | 赵 峰