为促进学科融合、深度落实学科核心素养,推进学校课程思政建设,9月17日下午,合肥三十五中历史学科教师王莎与华中师范大学历史文化学院和美术学院共四位实习教师一起走进安徽博物院,参加安徽博物院主办的“安徽文博讲堂”活动,此次主讲嘉宾为复旦大学高蒙河教授,主题为“考古学家讲古墓”,通过观摩精彩的讲座内容,学习实证中华文明和中华民族精神、展现古代中国和现代中国的中华文明标识。此次学习为进一步深入开展跨学科融合教研拓展了研究路径,丰富了“馆校联合”与“高校共建”系列活动的特色思政课程资源。

忆往昔岁月

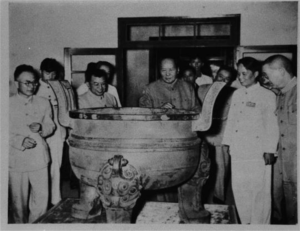

65年前的9月17日,对于安徽省博物馆(现名安徽博物院)来说,是永远值得纪念的日子。这一天,毛泽东主席来到安徽省博物馆视察。主席说:“一个省的主要城市,都应该有这样的博物馆,人民应该认识自己的历史和创造的力量是一件很要紧的事”,为新中国博物馆事业的发展指明了方向,奠定了安徽博物院在全国文博界的特殊地位。

毛主席在长达3个小时的视察中,一直兴致浓厚、精神饱满,每到一个展厅都说,“相当丰富”,“看不完”。他边看边说,那幽默的语言,在展厅内引起阵阵欢笑,气氛热烈而又轻松。

在观看楚大鼎(铸客大鼎)时,毛主席风趣地说:“这个大鼎,可以煮一头牛啊。”

在观看楚大鼎(铸客大鼎)时,毛主席风趣地说:“这个大鼎,可以煮一头牛啊。”

以史为鉴、古为今用

高蒙河教授在此次讲座中,从安徽省博物馆的镇馆之宝——楚大鼎说起,对国宝重器的解读让观众更为直观地理解中华文明的源远流长,通过风趣幽默的讲解拉近了观众与考古的距离,对比考古发掘和文献记载让观众意识到考古工作对于历史研究的价值所在,同时梳理不同时期的遗址发掘呈现出人类历史发展脉络。在具体案例讲述中,通过对“三星堆遗址里究竟有什么”、“定陵发掘有哪些遗憾”等一系列问题进行多角度的解答,给大家带来极大启发。讲座最后,高老师从国家政治伦理、考古工作伦理、社会家庭伦理、传统文化伦理方面多角度分析考古与文化传承之间的关系,强调考古工作者对历史和文物的尊重与实证研究对于探源中华文明的重要意义。

高蒙河教授在此次讲座中,从安徽省博物馆的镇馆之宝——楚大鼎说起,对国宝重器的解读让观众更为直观地理解中华文明的源远流长,通过风趣幽默的讲解拉近了观众与考古的距离,对比考古发掘和文献记载让观众意识到考古工作对于历史研究的价值所在,同时梳理不同时期的遗址发掘呈现出人类历史发展脉络。在具体案例讲述中,通过对“三星堆遗址里究竟有什么”、“定陵发掘有哪些遗憾”等一系列问题进行多角度的解答,给大家带来极大启发。讲座最后,高老师从国家政治伦理、考古工作伦理、社会家庭伦理、传统文化伦理方面多角度分析考古与文化传承之间的关系,强调考古工作者对历史和文物的尊重与实证研究对于探源中华文明的重要意义。

讲座尾声的互动环节也同样精彩,观众踊跃提问,从小朋友、到刚刚步入大学的历史系新生、再到专业学者,每个人都提出了极具价值的问题,高老师逐一耐心解答,大家获益匪浅,意犹未尽。

讲座尾声的互动环节也同样精彩,观众踊跃提问,从小朋友、到刚刚步入大学的历史系新生、再到专业学者,每个人都提出了极具价值的问题,高老师逐一耐心解答,大家获益匪浅,意犹未尽。

讲座结束以后,王莎老师和实习生共同邀请高老师合影,留下珍贵回忆。

讲座结束以后,王莎老师和实习生共同邀请高老师合影,留下珍贵回忆。

回顾与感悟

一个个文物的背后都是一本本厚重的书,关于历史,关于文化,关于建筑,关于服饰,关于饮食……,它们或折射着激荡起伏的纷争,或反映着宁静祥和的生活,认识和研究文物,就是与历史的对话。

学习这一次的讲座,大家感悟良多。

美术学院实习老师 朱彤:本次讲座更深层次地体会到了考古研究的神秘有趣。最重要的是,考古学家们进行考古研究的出发点是为了保护古墓和其中的文物,这样的精神令我钦佩。

美术学院实习老师 王天:听完讲座之后,我感触良多,刷新了停留在盗墓笔记中对古墓的恐惧感。考古,不是探险,更不是寻宝……考古,是为了以古鉴今,是一门填补人类记忆空白的科学!

历史文化学院实习老师 李源:在两个小时的讲座里,我收获颇多,例如知晓墓葬的出现是一种精神寄托,了解汉代流行厚葬、魏晋流行薄葬等,其中最有启发的是在讲座尾声的互动环节,有观众提到如何看待经济发展与考古发掘的关系时,高教授说道对于文物的保护是极为重要的,但也不能因此因噎废食,保护与发展应该并驾齐驱、齐头并进!

历史文化学院实习老师 支文杰:在这场讲座中,高教授以65年前的今天,毛主席视察安徽省博物馆的纪念性意义开头,从远古神话中的黄帝时代说到清代,讲解了许多考古学方面的知识。让我深刻体会到了考古的意义是对国家历史文化的传承及民族精神的弘扬,而考古学家就是维护中华民族的根基、保护文物、保护历史之人。正如高教授所说,通过考古,我们祖先和他们生活的时代“不再只是古籍里的只言片语,而是有了温度,有了感情”。

合肥三十五中历史组教师 王莎:2004年我国正式启动了“中华文明探源工程”,这是一项由国家支持、多学科结合的研究中国古代历史与文化的重大科研项目。在这一重大项目的背后是无数中国考古工作者和多学科人才共同致力于传承中华文明的决心和坚守。对于中学历史教学来说,如何让学生感受到考古成果与历史文献相结合的价值,以此展示中华文明从涓涓细流到江河汇流的发展历程,让学生自觉担负起传承中华文明的责任与使命。这是此次学习讲座内容的最大启发,将学科发展前沿融入到学科教学之中,让历史与不同学科对话,让学生与文明对话,让文化自信扎根于基础教育的沃土。

文稿 | 李 源

一审 | 胡亚飞

二审 | 朱俊飞

三审 | 赵 峰